封老爷的上半场已经翻篇儿了。

那个曾经与王志纲、窦文涛一起“炒更”的封新城,一手创建《新周刊》的封新城、自封新锐、示范新锐、发现新锐的封新城被他自己封存了起来。

如今的他开始享受起了在世外隐蔽“江山”中做“封老爷”的日子。

即便穿上了蓝布衫,在离上海几千公里开外的幽然之地浸润了几年,还是盖不住他身上的那股子劲,这么多年怕是改不掉了,只是,如今他不再向前冲了。

熟悉他的人都清楚没有前半生激流勇进的《新周刊》封总,就没有如今在云南“得风得雨”的封老爷。

按他自己的话来说就是:上半场的最后一页也是下半场的第一页。尔后的日子,封老爷不但要过上自己的慢生活,还得“监制你们的慢生活”。

1999年3月,《新周刊》停刊3个月,封新城索性带着自己的团队到了三亚度假,那一期的杂志就叫做:找个地方躲起来。当年的他绝不会想到,15年后会交出一份辞呈,辞去在《新周刊》做了19年的执行总编等所有职务,真的找了个地方隐匿了起来。

这个告别的“手势”,既不华丽,也不苍凉,而是干脆而决绝的。

“好的时候我们每年出24本杂志,随随便便就是上亿的广告额啊!”

谈起当年的盛世,封新城大手一挥下的余风中似乎还留有一丝千军万马之势,然而他知道那都是“昨天”的事儿了。

在那段晦暗的日子,封新城想了各种未来的可能性,与其成为他笔下的《急之国》局中人,倒不如找个地方躲起来?

退步

“急之国里退步人,放肆就是敢于放弃”封新城这样形容自己。

而他的“放肆”被好哥们歌手李健直接定义为“中国最匪气的文人”。

进,就直戳痛处,毫不留情,退,则江湖之远,煮茶种地。

这个曾经跨过山和大海,也穿过人山人海的资深媒体人,并没有因为放弃而失掉方向。2013年,50岁的封新城第一次遇见远在云南的凤羽古国,心里的那颗归隐种子被温柔地唤醒了。

“很多人都觉得我做杂志特别猛,去批判社会,用新锐的名义建立一些大家耳熟能详的概念,但实际上我再回头看,其实我在批判的同时,也在摸索着生活方式演变的线索。”

从《新周刊》的《高调隐居》《都是农民》到《故乡》《逆城市化》再到《软乡村&酷农业》《大理》, 封新城对城市与乡村的关注与思考从未停歇,但这都没有在凤羽拍下那朵云来得真实而触手可及,封新城的内心当时出现了一个强烈的念头:要是能在这朵云下盖个房子该有多好!

2015年,封新城开始在凤羽盖起了房子,不管坊间关于《新周刊》总编辑忽然裸辞传得如何沸沸扬扬。

今年,已是他在凤羽当起“封老爷”的第三个年头了,他依然清晰地记得最初遥望天马山时所看见的凤羽坝子。越走越幽深的乡间小路让他内心越走越阔朗,走着走着来到了一个盆地,“嘿,这儿原来是不是一个湖呢?”封新城寻思着。果不其然!早在唐朝之前这里曾经就是个湖,现在甚至还能找到一些贝壳。

封新城一下来了兴致,媒体人的探索欲令他对这片神秘的土地产生了强烈的好奇心,他马上在地图上琢磨起了当年的古渡口和湖底位置,“你与它朝夕相处的时候,你对这里的所有想象被层层拨开,你会发现,它就是你想象中的样子。”

这不是考古,而是一种对于生命机理的回溯。但恰恰就是在这回溯的过程中,封新城找到了未来与这片土地的相处模式——退步。

在往后退的过程中,封新城感到了一种前所未有的心安。以前做杂志,一个月要出两个选题,而封新城在凤羽只给自己出了一个选题——知停而后升。

这5个字被他放在了一张凤羽旷远的照片上,如何解释?封新城在下方给出了一行阐释:生命不止向前一个方向,还有,向上。他用stop+up组合成了一个新词stoup,用来形容“知停而后升”再恰当不过。

2016年,封新城获得了凤羽佛堂村荣誉村民的称号,多少让这个新凤羽人有些得色,蓝色麻布衫下的皮肤被晒得黝黑“种地种的呗!”封新城捋了捋袖口嘿嘿地笑了起来,“除了种地,所有对大自然的抒情都是无病呻吟。”此话一出,这个“中国最匪气的文人”挥锄种地的的画面腾然而起。

封老爷“难伺候”

“曲峡通幽入,灵皋近水高地夹水居,古之朱陈村、桃花源,寥落已尽,而犹留此一奥,亦大奇事也……截坞五里,抵西山凤羽之下,是为舍上盘,古之凤羽县也。”

这是四百多年前徐霞客的凤羽。公元1639年的农历三月初一,徐霞客从洱源县城出发,抵达凤羽。

一人一马走过这群山环绕、众鸟盘旋的秘境,这是徐霞客一个人的凤羽,而封老爷的凤羽却是一群人的。

“徐霞客来了凤羽,得了美境但只有两个地方他没去到,一个是我现在所在的佛堂村,还有就是我发现的那个祷告村。”封老爷无意间把徐霞客留下的空白给填上了——“太牛了!”他竖起大拇指晃了晃。

“太牛了”是封老爷常用的口头语,他往哪儿一坐便自成一派气势,墨镜背后是看不清的神情,低沉的嗓音中透着一股自信,时不时地冒出一两句“这太牛了!”。

而好搭档陈代章依稀记得初见封老爷时的第一印象:这人怎么老骂骂咧咧的?

2013年两人第一次在凤羽相遇,陈代章只记得那位时任《新周刊》执行总编一次次的犀利发问以及劈头盖脸的抱怨。“真凶!”他暗暗地想。与封老爷不同,戴着银边眼睛的“白族之光”陈代章时常挂着腼腆的微笑,书生气十足。

当时的陈代章怎么也不会想到,自己会疯狂地把建设银行大理古城支行行长这个“铁饭碗”给辞掉,和那位“不好搞”的总编一起返乡当起了村民。

后来想想,可能正是被封老爷那句“与你想要的生活相比,任何工作都不重要”给戳中了。

这个“反转”连封老爷都没料到。

2016年,在得知陈行长辞职后,封老爷风淡云清地发去了三个字:知道了。如今他才肯坦言当初平静之下的“惊涛骇浪”:“我早就知道他有意和我合作,但我没想到的是,他那时真把银行的工作给辞了!”

同年,两人在凤羽成立了大理千宿文化旅游发展有限公司。封老爷任董事长,陈行长任总经理。

然而,商人属性和传媒人属性的碰撞缠绕着最初的梦想始终让两个人“痛”并“快乐”着。

一个说对方急功近利,做梦都想挣钱;

一个说对方天马行空,不切实际。

吵得最凶的时候,连“清盘了,不跟你玩儿了”这样的狠话也撂下过;但每当到了最后,大家又都会保有默契地各退一步。

来来回回好几遍,早让封老爷的老领导、前南方电视台台长区念中看透了:陈代章和封新城就像两个彼此咬合的齿轮,两人只有相互扶持,协同进步,才能带动凤羽继续转动。

“封总想法和点子多,但他总爱看变化,这让我们都很难办。”这话不仅陈行长说过,设计师八旬也说过。这个有着深邃轮廓的白族设计师,挽起一头披肩长发,无奈的笑意中那一声拉长的“哎……”也藏着一段被虐到甩手的经历。如何与一个性情中人合作,是他们这几年的“修行”。

八旬不会画设计图,他一直在用白族对自然的敬畏、对土地的景仰,累砖砌瓦,“盖”出一种适意生活。很多大咖找他:八旬啊,给我盖座房子吧;或者,八旬,我没什么要求,就要一座牛逼的房子。

封老爷也不例外,一句“盖房子,还得找八旬啊。”便把他从大理双廊拉到了凤羽佛堂村退步堂前。站在乱七八糟的院子前,八旬感到,这绝对是一个“要求模糊”又“期望值超高”的甲方。他最怕前期含糊其辞,后期又挑三拣四的主。“你和我讲得不明不白的,我的压力反而更大。”

最初为退步堂的上下两院做设计时,八旬也不知最终会建成什么样子。一切都是跟着他在地的感觉走,在他看来盖房子就和过生活一样,都得慢慢磨出来,做一段、停一段,随心所欲、不逾矩,什么时候到了“那种感觉就是,诶呀,终于对了!”的时候就成了。

这个过程,八旬不允许任何人干扰,封老爷也不成。

“亏得我不会画图纸,要不然你先给他看图纸,他铁定哪儿哪儿都是意见,房子不知道什么时候才能盖起来。”两个执拗且挑剔的人倒也找到了相处之道,“前期构想他说了算,而真正落地,我说了算。”

末了封老爷无不感叹:八旬与我太有感应了。而这种默契,不正来自于他自己说的“朝夕相处间,你会发现,一切都是你想象中的样子”吗?

天马行空

凤羽,之于封老爷不仅仅是一个“隐归”之地,也是一个“引凤”之地。

封老爷长期关注着北川富朗在日本越后妻有的大地艺术祭,艺术与乡村的组合能不能在中国复制呢?这个悬在他心间的问题一直没得到一个答案,直到他遇见一个人,将他的“天马行空”与“纸上得来”化作实实在在的艺术,他才看到了一点“苗头”。

封老爷发现了周正昌,周正昌发现一个不一样的自己,他们之间的故事缘起要从“造马”说起。

为了恭贺隔壁邻居黎叔的天马草堂落成,封老爷从北京到广州都没寻到一件满意的雕塑作品,就在这个过程中他却意外寻到了周正昌这个云南乡村艺术家。

在周正昌的眼中,封老爷与别人都不太一样,因为他总能使得自己释放那些原来被锁住的不安分因子。

“我原来就是学画画的,和封老爷接触以后马上就跳到了三维的东西了!那些压抑了很久的想法,一瞬间就被激发出来了。”周正昌对封老爷无疑是崇拜的。听着封老爷在大涧村建美术馆,请画家来开工作室的构想,一时难以置信又心驰神往。

2017年,周正昌开始为封老爷设计制造白马雕塑。用钢筋拗出造型的八匹白马形态各异,从天马山脚下踏水而来,可不就是白驹过隙(溪)?

“诶哟,这马神呐!”令封老爷啧啧称奇不仅在于时间与空间的完美融合,“后来我问,天马山下几个村呀?不多不少,就8个!”封老爷将此归结为天意,无论在现场看了多少回,他始终听不厌别人对“白驹过隙”的惊艳赞叹。

“天马行空地胡思乱想,也得有人给你实现啊。”这个人,他在凤羽找到了。让凤羽成为“艺术达沃斯”的方向,他也找到了。

封老爷再次想起了自己十多年前策划过的专题《三个苹果改变的世界》,若是夏娃、牛顿和乔布斯的“苹果”能放在凤羽的艺术谷,“那才真有意思了。”这件有意思的事情,周正昌也帮他实现了。

封老爷的“苹果”不是从树上砸下来的,而是从土壤中长出的。

不管是与大自然的山水田园合作,还是和白族的历史合作,人始终是最重要的。“退步”了的封老爷更理解这片土地所孕育出的一切,慢下来的封老爷也更懂得土地永续发展的慢本质。

“为什么我们还有食品安全问题?为什么我们还有特供这样的说法?能不能去改变?能不能用先天的土地条件去促成一些东西?”封老爷这一连串的问题砸下来,没入土壤,在他“看山是山”的时候给了他一个答案。

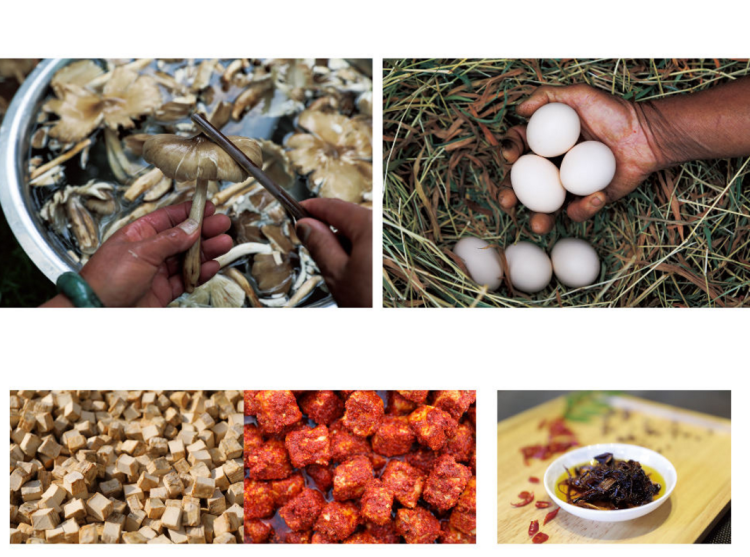

在这苍山洱海交会的地方,最有价值的不是风光,而是物产。

封老爷直说,凤羽的山干净,水干净,空气干净,最牛的是吃得干净。为了把人引进来,把好物产卖出去,他找来了云南大学食品安全专业的王开福当他的食品加工厂厂长,又找来了老朋友《舌尖上的中国》海报设计者张发财用视觉为他的慢城农庄“保驾护航”。

归隐乡村,封老爷追求上了他的“高净值”生活。就为了让高海拔、纯净、超值的体验逐渐唤回人们在“急之国”中丧失的五感。

在封老爷的计划中,国际乡村大会将铺就凤羽成为露天美术馆和艺术达沃斯之路。市集+论坛,作品+衍生品,慢电影+慢食节……头部度假牵引会议经济。如今的他想的一点也不比以前做杂志少,思考的高度也一点不比做新闻低,野心也一点不比从前小。

曾经有记者问过封老爷:您到底是商人还是文人?

“和商人在一起的文化人。”

隐在“退步堂”的“野心家”给自己下了个定义。

来源:周到上海 作者:孙雯婕